×

生物反应器

细胞培养袋

配套耗材

细胞分选

微载体

配液解决方案

储液解决方案

无菌取样

无菌连接&断开

冻存&冻融

分装&传输

管路&配件

层析柱

预装柱

层析系统

凝胶过滤层析

离子交换层析

抗体纯化亲和层析

其他亲和层析

疏水层析

多模式层析

聚合物层析

过滤系统

过滤夹具

滤器

注射用水

缓冲溶液

消泡剂

CytoLinX® RW 一次性摇摆式生物反应器

CytoLinX® BR 一次性罐体式生物反应器

CytoLinX® GB台式玻璃生物反应器

CytoLinX® 完整性测试仪

CytoLinX® 电极套管系列组件

CytoLinX® WB 一次性细胞培养袋

CytoLinX® WB 一次性细胞治疗袋

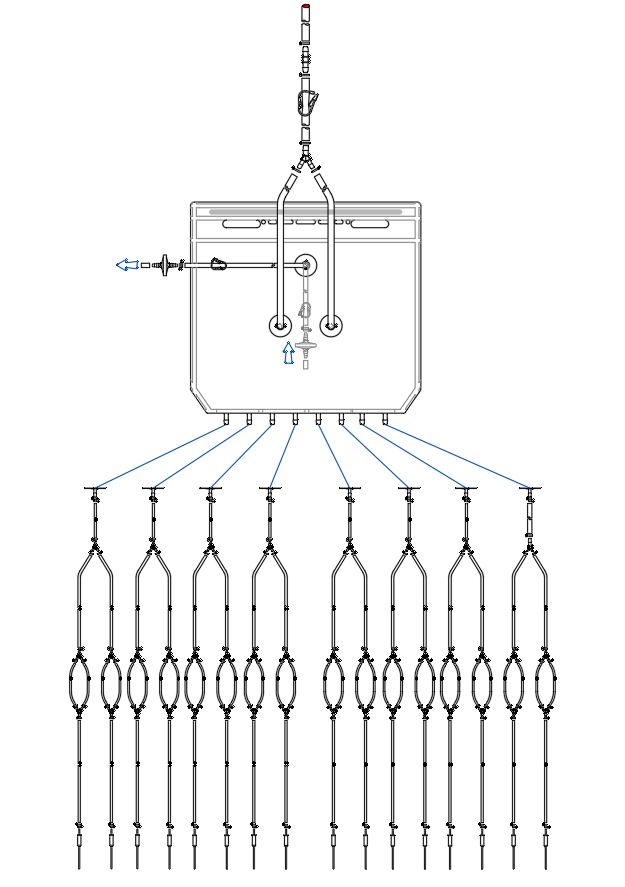

CytoLinX® BRCF一次性下搅拌式生物反应袋

CytoLinX® BRCF 系列一次性下搅拌式微生物反应袋

CytoLinX® BRTF 系列一次性顶搅拌式生物反应袋

BioHub® 系列细胞培养方瓶

BioHub® 系列挡板三角摇瓶

BioHub® 系列三角摇瓶

BioHub® 系列高效摇瓶

BioHub® 系列一次性细胞培养转瓶

BioHub® 系列摇管

BioHub® 系列一次性细胞工厂

BioHub® 系列方形培养基瓶

BioHub® 系列一次性离心管

BioHub® 系列一次性真空过滤杯

BioHub® 系列超低吸附培养板

BioHub® 系列多孔细胞培养板

BioHub® 系列一次性细胞培养皿

BioHub® 系列一次性移液管

BioHub® 系列酶标板及酶标板配件

BioHub® 手动磁分选

Puredex® Cyto-1 微载体

BioHub® DS一次性桌面搅拌系统

BioHub® 桌面式一次性搅拌袋

BioHub® BM一次性磁力搅拌系统

BioHub® 一次性使用搅拌袋

BioHub® UM 敞开式上搅拌系统

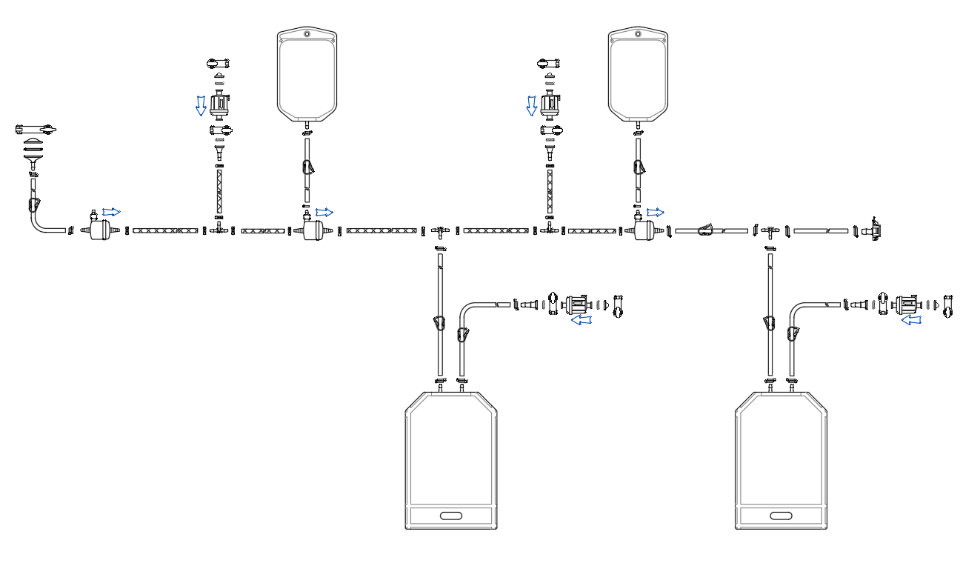

BioHub® 一次性使用灌装系统

BioHub® FD 投料系统

BioHub® 一次性粉末投料袋

BioHub® 一次性称量袋

BioHub® 2D储液袋

BioHub® 3D圆型储液袋

BioHub® 3D方型储液袋

NovaLinX® Nuclease-Free 一次性储液袋

BioHub® 一次性储液瓶

BioHub® 储液瓶工具套装

BioHub® 2D储液托盘

BioHub® 2D托盘转运推车

BioHub® 3D圆型塑料支撑桶

BioHub® 3D方形塑料支撑桶

BioHub® 3D方形不锈钢支撑桶

BioHub® 一次性取样袋

BioHub® 一次性针刺取样瓶

BioHub® 无菌取样底座

BioHub® 无菌封管机

BioHub® 无菌接管机

BioHub® PVC 无菌接管机

BioHub® 无菌手动断开钳

BioHub® 压力监测记录仪

HemoLinX® CFT 细胞冻存袋

BioHub® 一次性冻融保护袋

BioHub® 塑料冻融盒

BioHub® Fill 一次性分装系统

BioHub® 穿墙系统

BioHub®一次性转接头

BioHub® 一次性卡盘接头

BioHub® 软管堵头

BioHub® 硅胶垫片

BioHub®卡箍&闷盖

BioHub® 一体式隔膜仪表三通

SynaLinX® TST铂金硫化硅胶管

SynaLinX® RST铂金硫化硅胶编织管

SynaLinX® MST 铂金硫化硅胶管

SynaLinX® HST 铂金硫化硅胶管

SynaLinX® PST 铂金硫化硅胶泵管

SynaLinX® B-Flex™ 热塑管

Chrom-LinX® 实验室级别层析空柱

Chrom-LinX® 手动层析柱

Chrom-LinX® 电动层析柱

VERDOT Ips² InPlace™工业级电动层析柱

Chrom-LinX® 6.6实验室级别层析空柱

ChromaX® Geldex® PG系列预装柱

Chrom-Trap® / Chrom-Screen™ 预装柱

ChromaX® A20亲和色谱分析柱

PuriLinX®台式层析系统

Geldex® PG 凝胶过滤填料系列

Chromstar® FF 凝胶过滤填料系列

Puredex® LH-20 凝胶过滤填料

Puredex® G 凝胶过滤填料系列

Chromstar® B 凝胶过滤填料系列

Chromstar® CL 凝胶过滤填料系列

MaXtar® HR XL 离子交换填料系列

MaXtar® HR 离子交换填料系列

MaXtar® Q离子交换填料系列

Puredex® 离子交换填料系列

Chromstar® XL 离子交换填料系列

Chromstar® HP 离子交换填料系列

Chromstar® FF 离子交换填料系列

Chromstar® BB 离子交换填料系列

MaXtar® InnovA 抗体亲和填料

MaXtar® ARPA 抗体亲和填料

MaXtar® Protein G 抗体亲和填料

MaXtar® rProtein A 抗体亲和填料

Protein G Chromstar® HP 抗体亲和填料

Protein G Chromstar® 4FF 抗体亲和填料

rProtein A Chromstar® FF 抗体亲和填料

Ni Chromstar® 亲和填料系列

Benzamidine Chromstar® 4FF 亲和填料系列

Heparin Chromstar® 亲和填料系列

PlasmidCap Chromstar® HP 亲和填料

MaXtar® PlasmidCap HR 亲和填料

Glutathione Chromstar® 亲和填料系列

MaXtar® Chelating 亲和填料

IMAC Chromstar® 亲和填料系列

CNBr Activated Chromstar® 亲和填料系列

NHS Activated Chromstar® 4FF 亲和填料

Blue Chromstar® 亲和填料系列

MaXtar® Blue 亲和填料系列

MaXtar® Heparin 亲和填料

Chelating Chromstar® FF 亲和填料

MaXtar® 疏水填料系列

Chromstar® HP 疏水填料系列

Chromstar® FF 疏水填料系列

MaXtar® HR 疏水填料系列

ChromaX™ 羟基磷灰石层析介质

MaXtar® MMC 多模式填料系列

Maxgo® 15/30RPC 反向层析介质

Maxgo® oligo dT (25) pro 亲和介质

Maxgo® 30/50S 离子交层析介质

FiltraLinX® Lab 超滤系统

FiltraLinX® Pilot 超滤系统

FiltraLinX® 桌面手动中空纤维超滤系统

FiltraLinX® 桌面超滤系统

FiltraLinX® 全自动超滤系统

FiltraLinX® 手动超滤系统

FiltraLinX® 半自动超滤系统

FiltraLinX® 桌面手动盒式膜超滤系统

FiltraLinX® 超滤夹具

FiltraLinX® 除病毒过滤夹具

FiltraLinX® P3C 型立式深层过滤夹具

FiltraLinX® M 型卧式深层过滤夹具

Cernolix®系列 KSG 亲水性滤器

VentiLink® 系列 ESG 疏水性滤器

Puruflon®系列FSG 疏水性滤器

HydroLinX® 瓶装注射用水

HydroLinX® 袋装注射用水

HydroLinX® 缓冲溶液

HydroLinX®消泡剂